红星新闻网(记者 李慧颖)7月15日报道 暑期伊始,刚刚结束高考的学子们仍未褪去查分时的悸动,对"金榜题名"的憧憬尚在心中萦绕。今日邦乾配倍,"三元及第——家国之梦与华夏文明传承展"在成都武侯祠博物馆群贤堂展厅正式对外开放,拉开一场跨越千年的"考场对话"。

▲“三元及第 —— 家国之梦与华夏文明传承展”现场

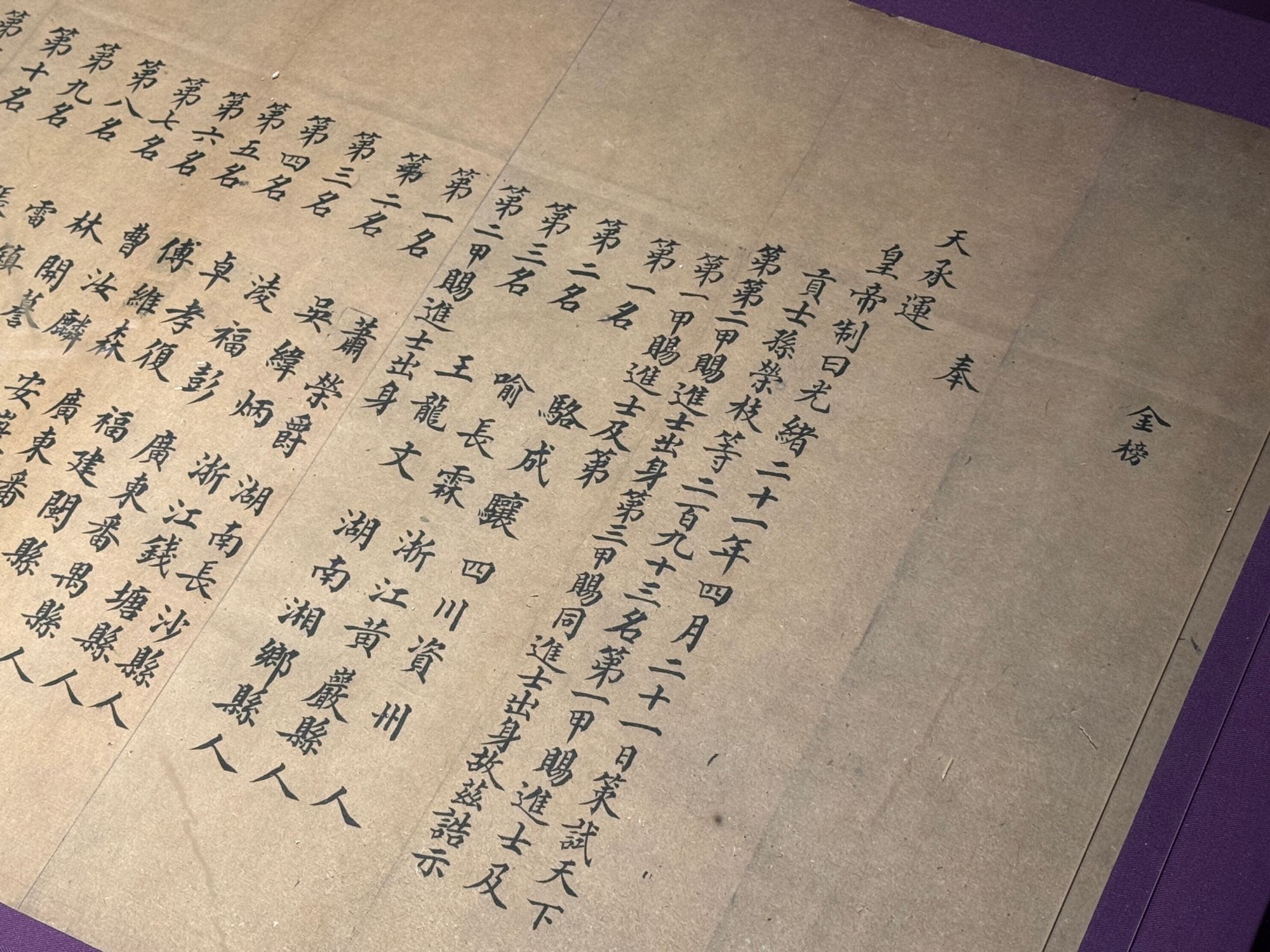

▲金榜

据成都武侯祠博物馆策展人樊博琛介绍,本次展览由成都武侯祠博物馆联袂南京中国科举博物馆、四川博物院、成都博物馆、梓潼县博物馆等五家机构共同策划,汇集109件(套)珍贵文物。其中,张謇殿试卷、金榜(复制件)等重量级展品均为首次在蓉城亮相,为观众带来耳目一新的历史体验。

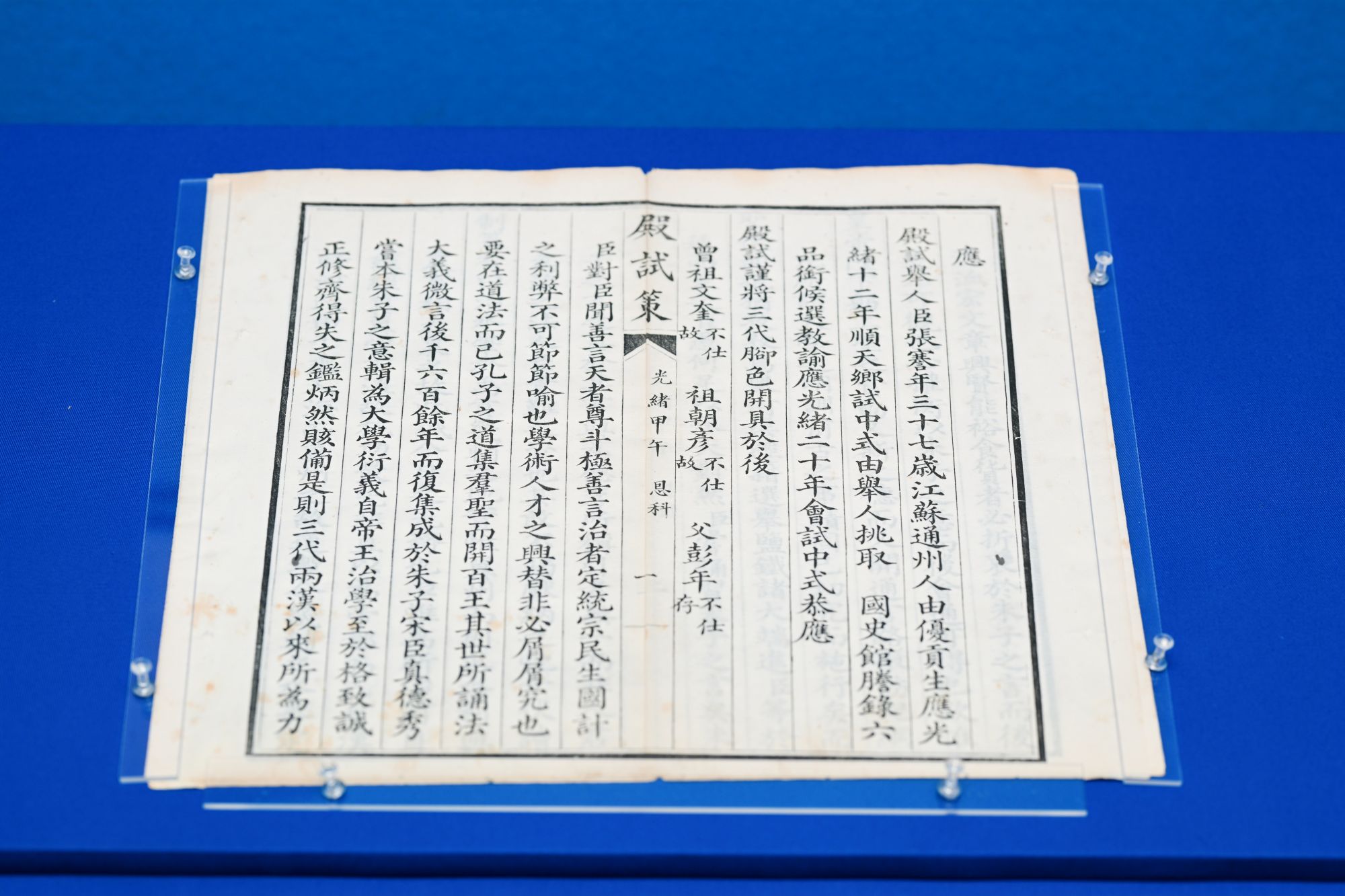

张謇殿试卷——这本清光绪二十年(1894年)的殿试策论册页,泛黄的宣纸间,馆阁体字迹笔力遒劲,作为清末“实业救国”的先驱,张謇在高中状元后毅然弃官从商,这份状元册不仅是其科举巅峰的见证,更成为传统士人“修身齐家”理想向“治国平天下”实践转变的鲜活注脚。

▲状元张謇殿卷 清 南京中国科举博物馆藏邦乾配倍

光绪二十一年金榜,以明黄绫绸装裱,长十五米,旗上共293名进士及第姓名,第一甲第一名便是四川资中的骆成骧,同榜进士及第中第四十六名就是熟知的戊戌变法六君子之一康有为。一张金榜将两位影响近代中国的关键人物紧密相连:骆成骧以"主忧臣辱"的策论彰显传统士人的报国赤诚,康有为则在此后三年发起"公车上书"。

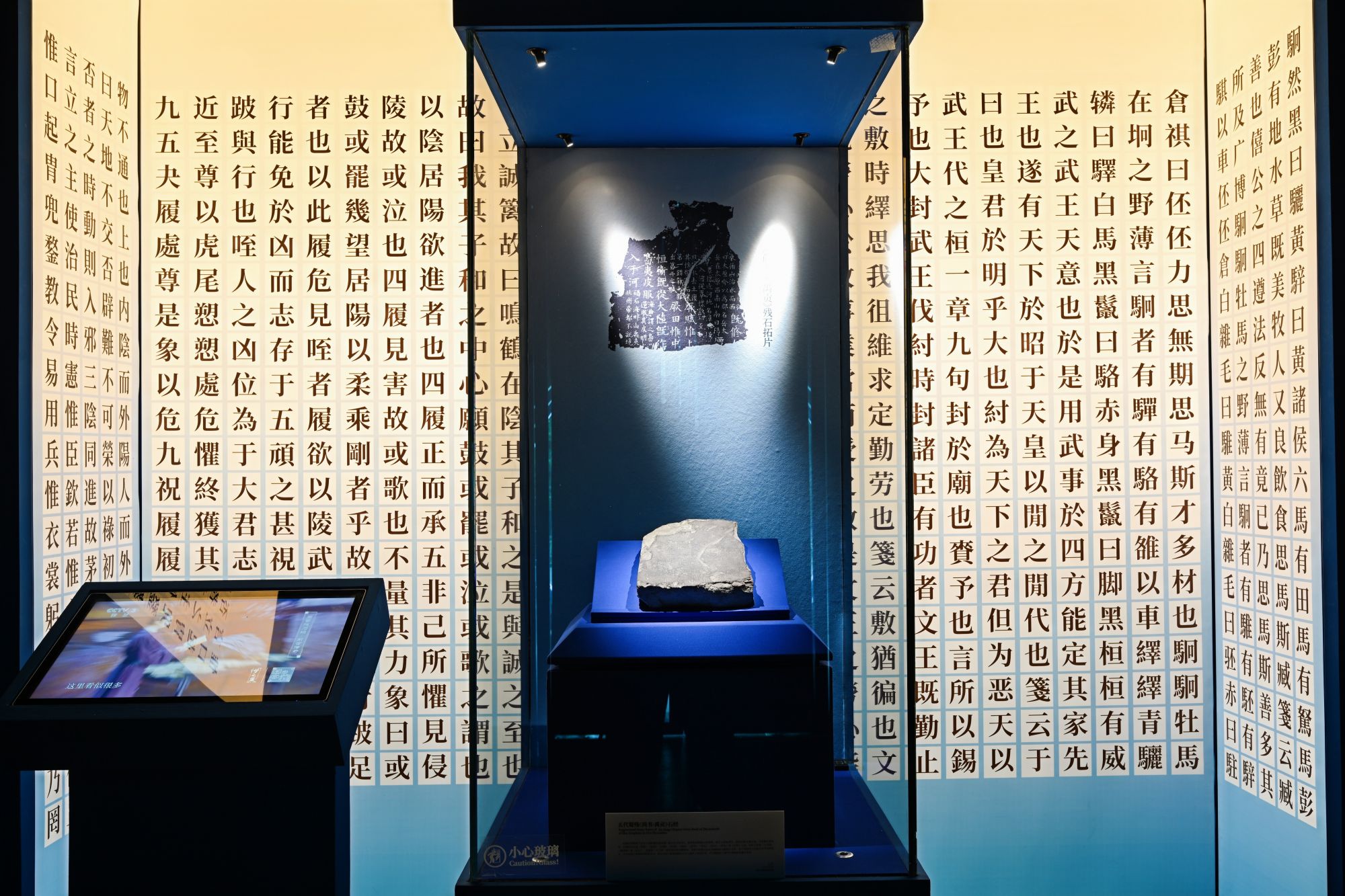

整个展览以清晰的时间轴线,完整勾勒出科举制度1300年的演进轨迹。从隋炀帝大业二年(公元606年)进士科首设,到唐代科目体系完善、宋代“崇文抑武" 国策确立,直至明清形成乡试、会试、殿试三级考试体系,最终于清光绪三十一年(1905年)落幕。展览既客观呈现其从 "诗赋取士" 到 "经义为本" 的演变,也辩证剖析其打破阶层壁垒的进步意义与后期程式僵化的历史局限,全景式展现这一制度的兴衰全貌。

▲五代·后蜀《尚书·禹贡》残石经

三大主题单元构成展览的核心骨架,层层递进地揭示科举制度的历史纵深与文化内核。

"筑基・青衿之志" 单元聚焦制度根基,将 "修身齐家治国平天下" 的士人理想与国家抡才机制深度绑定。从童蒙养正的启蒙教育,到童试、乡试、会试的层层淬炼,直至殿试夺魁的巅峰时刻,完整呈现人才培育链条。同时兼顾武科举 "骑射技勇" 的独特选拔标准,展现文武并重的选才智慧。

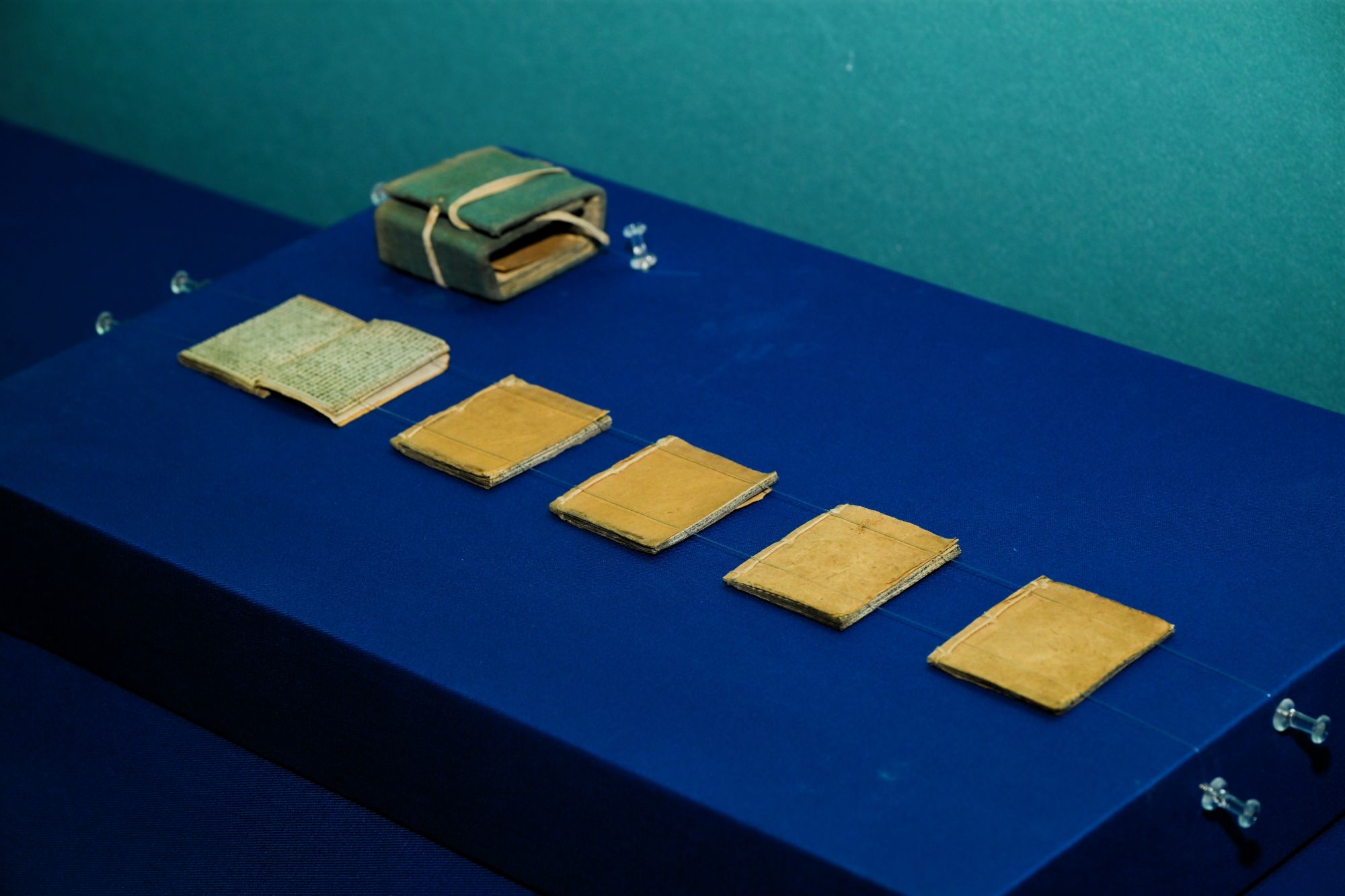

"淬炼・科场万象" 单元通过场景复原与文物叙事,生动再现士子逐梦历程。复原的贡院号舍内,油灯摇曳中士子伏案疾书的身影,与放榜时 "春风得意马蹄疾" 的狂喜、"名落孙山" 的落寞形成强烈对比,深刻诠释 "千淘万漉虽辛苦" 的坚韧精神与 "天道酬勤" 的价值信仰。

"登科・金榜题名" 单元则解码 "金榜题名" 的社会意义,既展现 "朝为田舍郎,暮登天子堂" 的阶层流动奇迹,更揭示 "知识改变命运" 的朴素理想如何成为维系中华文明的精神纽带。

▲袖珍夹带 清 南京中国科举博物馆藏

值得关注的是,展览特设 "纵马鸣弓 —— 武状元成长档案" 专题,系统梳理绵延1200余年的武举制度,填补了武举制度系统性展示的空白。

观众可近距离观赏宋代三彩文士陶俑,端详其衣袂飘飘的儒雅风骨;品鉴中国最后一位状元刘春霖的莲池书院课卷残卷,墨香犹存中触摸 "第一人中最后人" 的历史印记;细观明代吴宽行书轴的笔力浑厚、清代张问陶对联的意韵悠长,以及四川状元骆成骧墨宝中跃动的 "经世致用" 情怀。

此外,展览特别融入巴蜀文脉,通过杨慎等川籍士子的人生轨迹,解码成都状元街、簧门街的地名由来,让观众在红墙竹影间感受 "为天地立心" 的蜀地豪情。

本次展览将持续至2025年10月28日,为学子们提供一场跨越时空的励志对话,也为公众打开一扇触摸科举文明、感悟华夏文脉的历史之窗。

【原创版权,未经授权邦乾配倍,严禁转载。联系电话028-86007235】

鑫配资官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。